第10回 AIエージェントの作り方と使い方

GPTの進化と今後の展望

山口 高平(神奈川大学 教授)

放送大学では、数理・データサイエンス・AI講座で「言語生成 AI の機能と社会への応用」を公開しています。本ニュースレターでは、山口先生の講義収録後のGPTの最新情報を随時みなさまへ提供します。生成AIに関する情報をupdateするためにぜひ活用してください。

山口先生は、放送大学 数理・データサイエンス・AI講座で「AIプロデューサ〜人とAIの連携〜」「言語生成 AI の機能と社会への応用」を担当しています。また、放送大学の総合科目「AIシステムと人・社会との関係('20)」の主任講師です。

第9回ニュースレターでは、開発プラットフォームを利用したAIエージェント開発手順、そして人とAIエージェントと従来AIとの協力(補完)関係を解説しました。

今回は、AIエージェント開発プラットフォームDifyによるAIエージェントの作り方と使い方について、実行画面を提示しながら解説します。第8回で解説したように、生成AIは、対話レベル、推論レベルを経て、様々な業務を自律的に処理するAIエージェントのレベルになり、多様なAIエージェントの開発が始まろうとしています。AIエージェントにより、人とAIの関係が大きく変化し、新しい産業革新が起こりつつあるとコメントする専門家も出てきました。以下、専門的な分野にも触れますが是非ご一読ください。

第10回 AIエージェントの作り方と使い方

技術動向:AIエージェント開発プラットフォームDify

Difyは、https://dify.ai/ にアクセスし、【Get Started】ボタンをクリックすると、ソフトウェア開発プラットフォームGitHubかGoogleのアカウント登録確認画面を通してDifyにユーザ登録するか、未登録ならばメールアドレスを入力してDifyにユーザ登録します。

Difyは、無料版(Sandbox)と有料版(個人向け、59ドル/月 ※2025年9月時点)に分かれ、利用可能回数の管理単位「クレジット」が変わります。クレジット数は、利用するLLM(大規模言語モデル)や開発業務内容に依存して変わり、GPT-3.5(今は使えませんが)を利用すれば 1クレジット、GPT-4では20クレジットが消費されます(GPT-4o以降のクレジット消費量は未公表です)。また、無料版では200クレジット、有料版ではほぼ無制限にクレジットを消費して、様々なAIエージェントを開発し利用することができます。私の無料版利用経験では、20回程度利用すると、200クレジットが消費され、それ以上は利用できなくなりました。

Difyの使い方

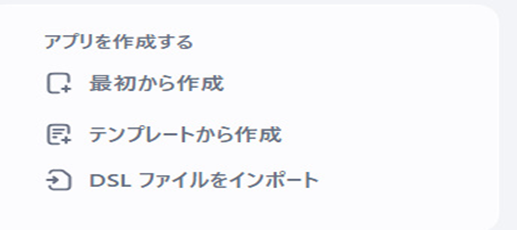

ユーザ登録後、AIエージェント開発画面に移動し、図1のようなアプリ作成メニューが表示されます。

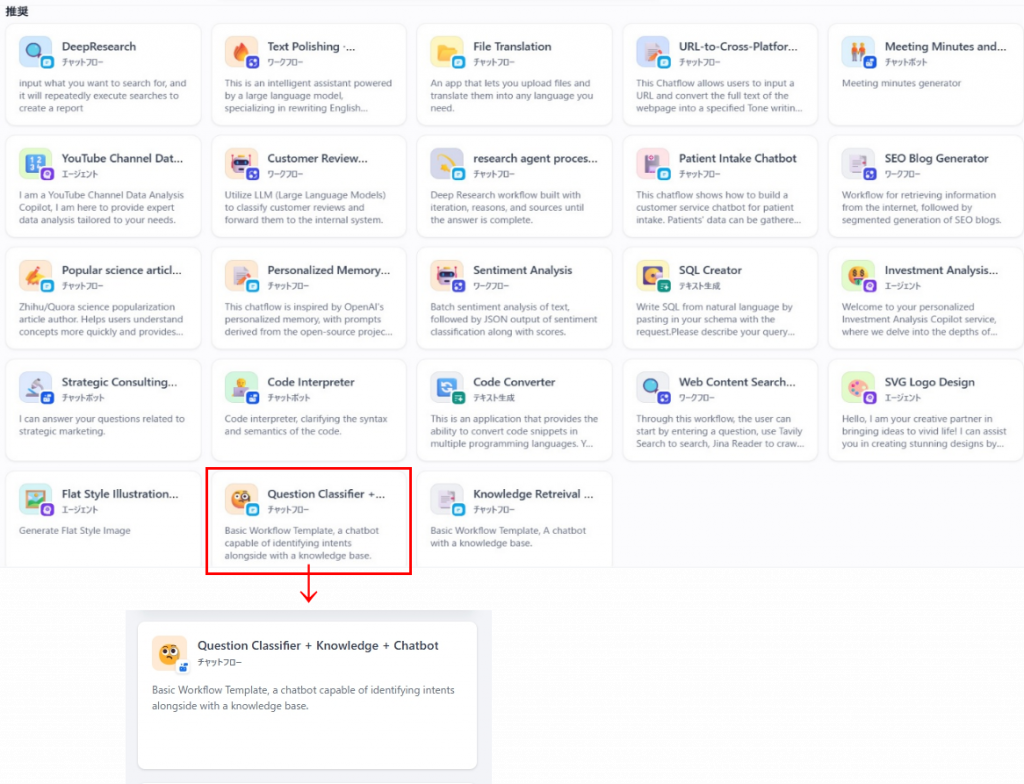

【最初から作成】は慣れてから使うことにして、まずは、メニュー項目【テンプレートから作成】を選びましょう。そうすると、図2のように、用途別のテンプレ―群が表示されます。なお、DSLとはDomain Specific Fileの略語で、領域固有ファイルという意味で、開発するAIエージェントが利用するファイルをDifyに取り込みたい時に利用します。

図2は文字が小さくて読みづらいですが、チャット、翻訳、データサイエンス、カスタマーレビュー分析、SEOブログ分類による情報収集、感情分析など、典型的な業務をAIエージェントとして開発するためのテンプレート群が提供されています。この中から開発したいAIエージェントに関連するテンプレートを選択し、そのテンプレートを具体化して、AIエージェントの実装を進めている様子を図3に示します。

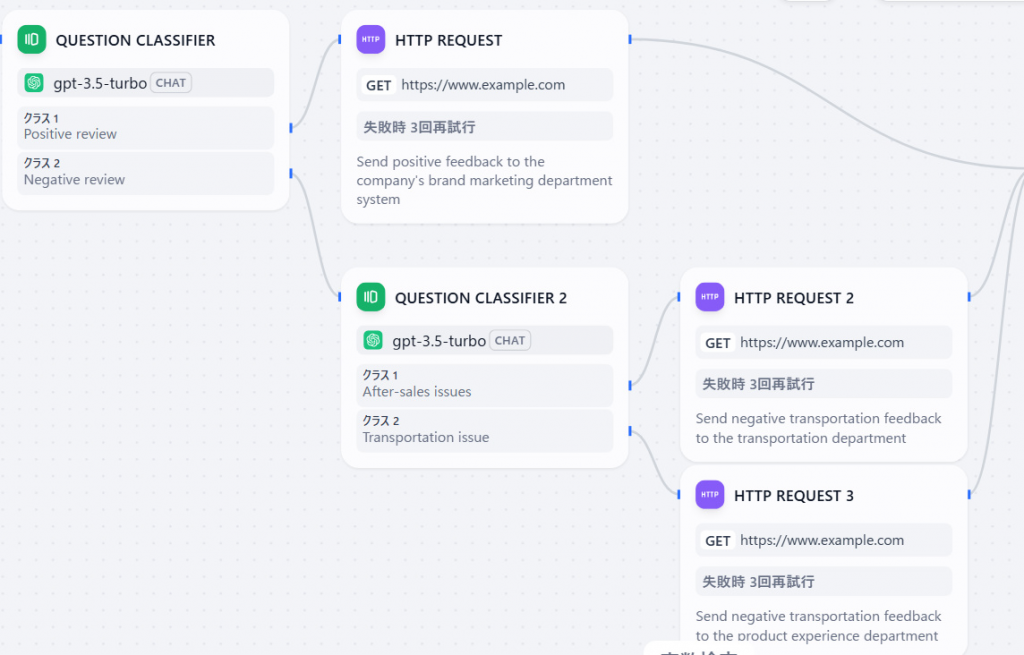

図3は、顧客の声を分析する業務フローの一部を示しています。最初の【QUESTION CLASSIFIER】では、GPT-3.5 turboを利用した顧客との対話を通して、顧客からの質問を肯定的質問と否定的質問に分類します。その後、【HTTP REQUEST】で、肯定的な顧客に対して対話を続け、3回まで対話を繰り返します。次の【QUESTION CLASSIFIER】は、否定的な顧客に対して、GPT-3.5 turboを利用して顧客との対話を続け、顧客の声を商品販売後の不具合と配達の不具合に分類します。その後、否定的な顧客に対して対話を続け、やはり3回まで対話を繰り返し、その顧客の声を配達部門と商品体験部門に送ります。

次回の予告

次回の第11回ニュースレターは10月下旬ごろに公開予定です。8月上旬に公開された新しい生成AI「GPT-5」について解説します。どうぞお楽しみに!