第11回 新しい生成AI「GPT-5」の登場

GPTの進化と今後の展望

山口 高平(神奈川大学 教授)

放送大学では、数理・データサイエンス・AI講座で「言語生成 AI の機能と社会への応用」を公開しています。本ニュースレターでは、山口先生の講義収録後のGPTの最新情報を随時みなさまへ提供します。生成AIに関する情報をupdateするためにぜひ活用してください。

山口先生は、放送大学 数理・データサイエンス・AI講座で「AIプロデューサ〜人とAIの連携〜」「言語生成 AI の機能と社会への応用」を担当しています。また、放送大学の総合科目「AIシステムと人・社会との関係('20)」の主任講師です。

第10回ニュースレターでは、急速に普及が進んでいるAIエージェントの作り方と使い方を解説しました。

今回は、2025年8月8日に米国で公開され、その直後に日本でも利用できるようになった生成AI「GPT-5」について解説します。GPT-5は、今までに説明してきた生成AI「GPT-4o」と推論エンジンo3の統合を基に、さらに進化させたモデルと言われており、GPT-5を利用したAIシステムの開発が急速に進もうとしています。以下、専門的分野にも触れますが是非ご一読ください。

第11回 新しい生成AI「GPT-5」の登場

技術動向:GPT-4oとGPT-5の性能比較

まず、GPT-4oとGPT-5の性能を比較してみましょう。

図1は、GPT-5のモデル表示です。従来はユーザが機能を考えながらモデルを選択していましたが、各モデルでできる事が明示されています。「Auto」により思考時間を自動調整できたり、「Fast」により即時に応答できたり、「Thinking」で時間をかけて深く思考できたりします(Proは研究用でさらに深く推論できますが、一般ユーザには使えません)。なお、レガシーモデルをクリックするとGPT-4oを選択することができます。

次に表1をご覧ください。表1では、棄却率と正答率を誤答率の定量指標により、GPT-4oとGPT-5の性能を比較しています(Open-AI社によるベンチマークテストの結果です)。棄却率については、GPT-5が格段に高い値になっていますが、これは「十分なエビデンスがないため回答を控える」、すなわち、曖昧な質問に無理に答えず、慎重に「わからない」とするケースが増えているためです。正答率はほぼ同等ですが、GPT-5では、棄却率が高く、リスクの高い回答を控えることから正答率は高くなっていません。そのため誤答率は75 %から26 %と大幅に改善しており、GPTシリーズで問題視されていたハルシネーションが大幅に低減されたと言えます。

| 指標 | GPT-4o | GPT-5(thinking) |

|---|---|---|

| 棄却率 | 約1% | 約52% |

| 正答率 | 約24% | 約22% |

| 誤答率 | 約75% | 約26% |

(Open-AI社によるベンチマークテスト)

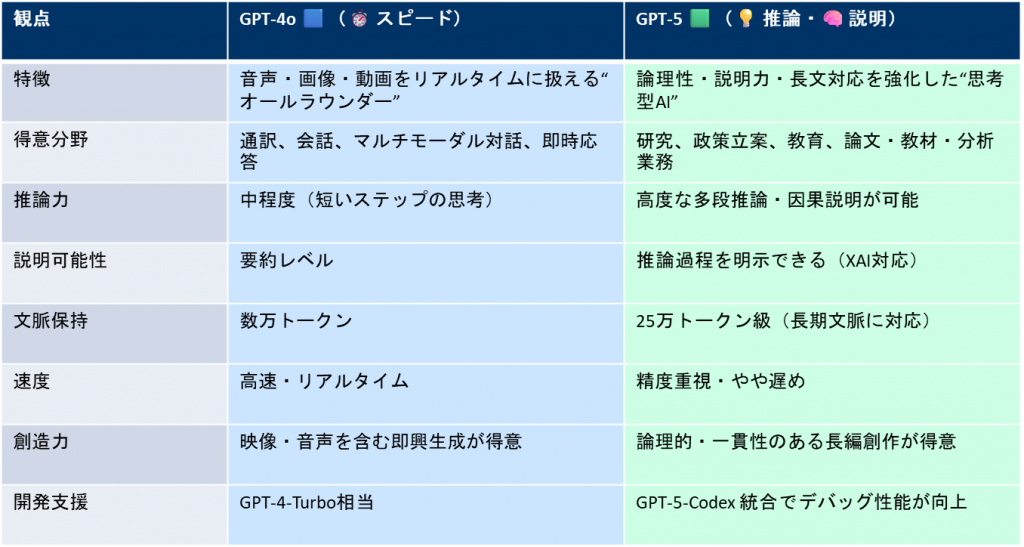

GPT-4oとGPT-5の機能比較

表2にGPT-4oとGPT-5の機能比較を示します(これはGPT-5による回答です)。GPT-4oは簡単な推論ですがマルチモーダル(音声・画像・動画)処理が可能であるのに対して、GPT-5は深く考える思考型AIで、その特徴を生かしながら、現場で両者を使い分けていくことが重要になります。

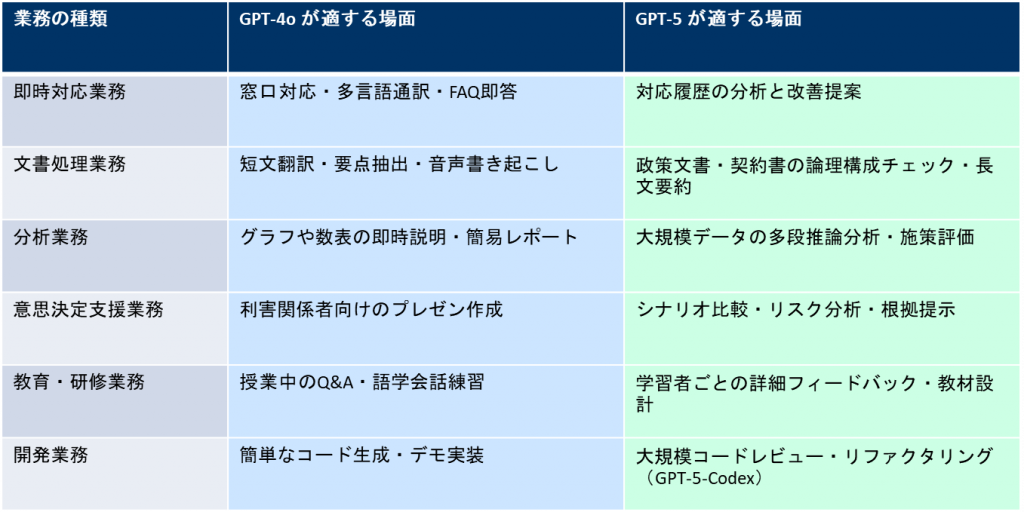

GPT-4oとGPT-5の業務別使い分け

表3は、業務単位でGPT-4oとGPT-5の使い分けを説明した表になります。業務を「即時対応業務」「文書処理業務」「分析業務」「意思決定支援業務」「教育・研修業務」「開発業務」に分け、各業務でGPT-4oとGPT-5が有用な場面を整理しています。これは一般的ガイドラインであり、実際の現場では、既存情報システムの連携など、様々な要因を考慮し、トータルなAIシステムを設計し運用していくことになります。

次回の予告

次回の第12回ニュースレターは11月下旬に公開予定です。この2年間で急速に普及が進んできている配膳ロボットなどのAIサービスロボットについて解説します。どうぞお楽しみに!