第2回 GPT-4oの応用事例

GPTの進化と今後の展望

山口 高平(神奈川大学 教授)

放送大学では、数理・データサイエンス・AI講座で「言語生成 AI の機能と社会への応用」を公開しています。

このニュースレターでは、山口先生の講義収録後のGPTの最新情報を随時みなさまへ提供することにしました。購読者がお持ちの生成AIに関する情報をupdateするためにぜひこのニュースレターを活用してください。

山口先生は、放送大学 数理・データサイエンス・AI講座で「AIプロデューサ〜人とAIの連携〜「言語生成 AI の機能と社会への応用」を担当しています。また、放送大学の総合科目「AIシステムと人・社会との関係('20)」の主任講師です。

※この記事は神奈川大学の協力を得て作成しています

本記事では、AI技術の最前線に立つ専門家である山口高平氏へのインタビューをもとに、2024年後半から機能拡充が続いているGPT-4oを中心に解説し、2025年前半までに公開予定のGPT-4.5およびGPT-5の最新動向についても言及します。特に、生成AIの進化がビジネスや日常生活にどのような影響を与えるのか、また倫理的な課題やリスクを中心に解説していきます。

ニュースレター第2回の今回は、GPT-4oの導入例について山口先生に具体的な応用事例を挙げてご説明いただきます。

第2回 GPT-4oの応用事例

GPT-4oの応用事例としては、対話による質疑応答、学習支援、翻訳、話し言葉や文章の校正、要約、調査支援、仕様に基づく多様な文章生成、プログラムコード自動生成とデバッグなどがあり、多様な業務支援が可能になることからエンドユーザーが急増しています。支援業務領域が拡大された結果、ChatGPTの週間アクティブユーザー数は、2024年4月に1億人を超え、2024年12月には3億人を超え、2025年2月20日には4億人を超えたと発表されました。昨年、一時、高止まりした感がありましたが、適用範囲が拡大した結果、エンドユーザーが急増していると考えられます。

例えば、通常、会議の議事録を作成する時間は、会議内容や会議形態にも依存しますが、会議時間とほぼ同程度の時間が必要であると言われております。つまり、GPT-4oを利用して議事録作成時間が短縮されれば、会議の多い大きな組織ほどその効果は大きいといえます。

以下、GPT-4oを利用した議事録自動作成実験の一例を紹介しましょう。某大学のある委員会で、「今年度のイベント活動を振り返り、来年度の活動目標を決定する」という議事で議論され、委員会の議事録自動生成を試みました。

音声からの文字起こしツールとしてはGladiaを利用しました。文字起こしツールの中でGladiaの単語誤り率(WER)は1割程度で高い認識精度を達成しています。このGladiaから出力された会議生録音テキストをGPT-4oに与えた上で、議事録書式などを考慮したプロンプトを与え議事録自動生成実験を試みたところ、議事録担当者に評価される議事録を作成することができました。

まず、プロンプトとして「議事録を作成して下さい」という命令文を与えるだけで、それなりの議事録を作成できたことが驚きでした。制約として字数を追加するだけで、ある程度良い議事録が作成できる、というのが担当者の評価でした。

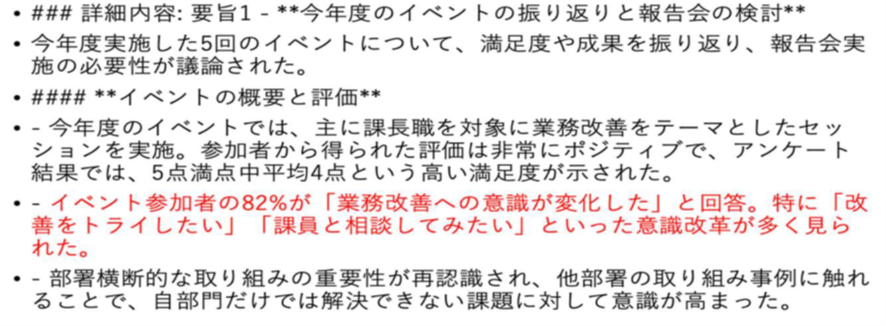

次に、プロンプトの制約として「イベントの概要と評価」をGPT-4oに与えて実行したところ、下記のような回答文が生成されました。

✔︎ 今年度のイベントでは、主に課長職を対象に業務改善をテーマとしたセッションを実施。参加者から得られた評価は非常にポジティブで、アンケート結果では、5点満点中平均4点という高い満足度が示された。

✔︎ イベント参加者の82%が「業務改善への意識が変化した」と回答。特に「改善をトライしたい」「課員と相談してみたい」といった意識改革が多く見られた。

✔︎ 部署横断的な取り組みの重要性が再認識され、他部署の取り組み事例に触れることで、自部門だけでは解決できない課題に対して意識が高まった。

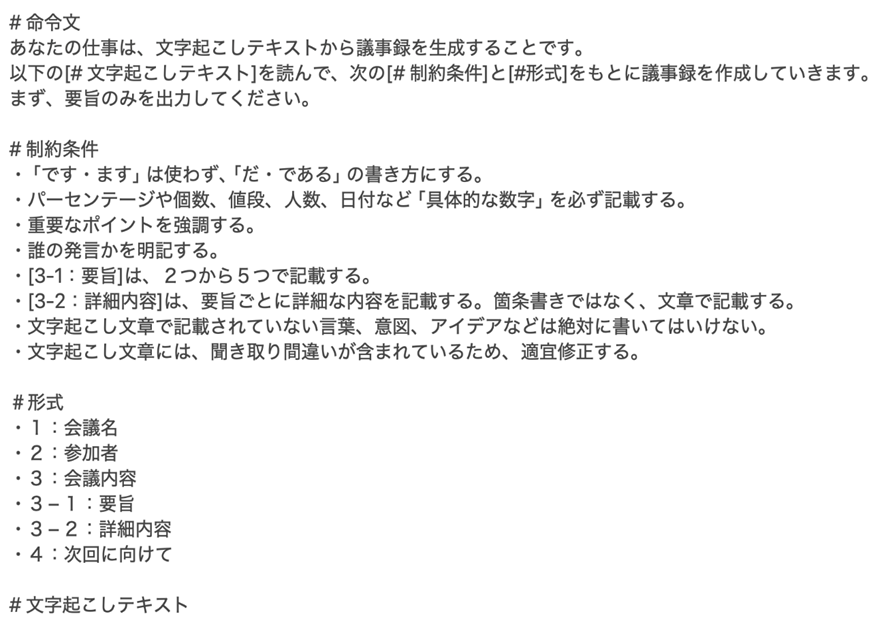

さらに、下記のような詳細な制約条件を与えて議事録を生成してみました。

GPT-4oが生成した要旨について、イベント活動の概要と評価に関するプロンプト(質問)を追加したところ、下記のような議事録にまとめられました。

このように、議事録作成を全て手作業で行った場合と文字起こしから議事録作成をGPT-4oを利用して行う場合を比較すると、時間はおよそ1/6程度になりました。また、このプロンプトを他の委員会にも適用すれば、大学全体で、議事録作成時間が大幅に短縮されるでしょう。

(山口先生インタビュー ニュースレター3回目につづく)

次回のニュースレターは3月26日(水)の予定です